Wo und wie finde ich Hilfe?

Achtung!

Die folgenden Techniken dienen nicht als Anleitung zur Selbsttherapie, sondern sollen lediglich einen Einblick in therapeutische Ansätze geben, die in der professionellen Behandlung der körperdysmorphen Störung eingesetzt werden. Sie zeigen, welche Methoden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nutzen, um Betroffenen zu helfen, ein gesünderes Verhältnis zu ihrem Körper und ihren Gedanken zu entwickeln. Diese Erklärungen sollen informieren und Verständnis schaffen, sie ersetzen jedoch keine persönliche Beratung oder Therapie. Wer sich in den beschriebenen Symptomen wiedererkennt oder unter anhaltender Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper leidet, sollte sich an eine Fachperson wenden. Nur im geschützten Rahmen einer professionellen Behandlung können diese Techniken individuell angepasst und sicher angewendet werden.

Kognitive Arbeit

Ein zentraler Bestandteil der Behandlung der KDS ist die sogenannte kognitive Arbeit. Hier geht es darum, die eigenen Denkmuster zu erkennen und zu verändern. Viele Betroffene haben sehr strenge und verzerrte Überzeugungen über ihr Aussehen, die zu starkem Leid führen. Typische Denkfehler sind zum Beispiel:

-

Schwarz-Weiss-Denken: „Wenn ich nicht schön bin, bin ich hässlich.“

-

Muss-Aussagen: „Meine Haut muss immer makellos sein.“

-

Unfaire Vergleiche: „Ich werde niemals so gut aussehen wie ein Model.“

-

Gedankenlesen: „Alle starren mich an, weil ich hässlich bin.“

Solche Gedanken werden als automatisiert erlebt und erscheinen oft selbstverständlich, obwohl sie durch Wahrnehmungsverzerrungen entstehen. In der Therapie lernen die Betroffenen, diese Gedanken bewusster wahrzunehmen und zu hinterfragen. Ein hilfreiches Werkzeug ist dabei das Gedankentagebuch, in dem Situationen, Gedanken und Gefühle festgehalten werden. Durch die gemeinsame Analyse in der Sitzung können diese Gedanken überprüft und realistischere Sichtweisen entwickelt werden. Der Therapeut unterstützt dabei, alternative Bewertungen zu formulieren, die weder übermässig negativ noch unrealistisch positiv sind. Statt „Ich bin hässlich“ kann etwa der Gedanke entstehen: „Ich habe vielleicht kleine Makel, aber das macht mich nicht weniger wertvoll.“ Ein weiterer Ansatz ist die Umfragemethode, bei der Patienten im Alltag Rückmeldungen von vertrauten Personen einholen. Dadurch können sie überprüfen, ob ihre Wahrnehmung der Realität entspricht oder verzerrt ist. Ziel dieser kognitiven Arbeit ist nicht, den Patienten von Schönheit zu überzeugen, sondern eine realistischere und akzeptierendere Haltung gegenüber dem eigenen Aussehen zu entwickeln. Auf diese Weise verringert sich das Leid, das mit den übertriebenen Gedanken über das Aussehen verbunden ist, und das Selbstwertgefühl kann langfristig gestärkt werden.

Exposition mit Reaktionsverhinderung

Die Exposition mit Reaktionsverhinderung gilt als besonders wirksamer, aber auch herausfordernder Teil der Therapie. Sie dient dazu, Vermeidungsverhalten und sogenannte Sicherheitsrituale zu überwinden. Betroffene vermeiden häufig Situationen, in denen sie glauben, aufgrund ihres Aussehens negativ bewertet zu werden, oder sie führen Rituale aus, um ihre Angst zu verringern – etwa ständiges Kontrollieren im Spiegel, übermässiges Schminken oder Vergleiche mit anderen. In der Therapie wird zunächst eine Liste typischer angstbesetzter Situationen erstellt. Diese werden nach dem Grad der Angst geordnet und dann schrittweise bearbeitet. Dabei lernen die Patienten, sich diesen Situationen bewusst zu stellen, anstatt sie zu meiden.

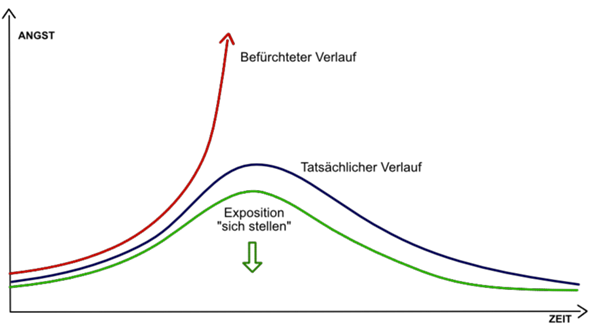

Zu Beginn der Übung steigt die Angst (rote Linie) stark an, da sich die Betroffenen der gefürchteten Situation direkt stellen. Wenn sie jedoch in der Situation bleiben und keine Rituale oder Sicherheitsverhalten anwenden, nimmt die Angst mit der Zeit von selbst wieder ab (grüne Linie). Der mittlere Verlauf (blaue Linie) zeigt, dass die Angst bei wiederholten Expositionen immer weniger stark ausfällt. Genau dieses Prinzip macht die Expositionsübungen so wirkungsvoll – die Betroffenen erleben, dass ihre Angst nicht dauerhaft bestehen bleibt und dass sie auch ohne Vermeidung oder Kontrolle mit ihr umgehen können.

Während dieser Übungen wird also darauf geachtet, dass die Betroffenen ihre gewohnten Rituale nicht anwenden, sondern die Angst aushalten, bis sie von selbst nachlässt. So erfahren sie, dass die befürchteten negativen Konsequenzen meist nicht eintreten und dass die Angst mit der Zeit abnimmt. Ein wichtiger Teil der Exposition ist die Reaktionsverhinderung. Hier geht es darum, ritualisiertes Verhalten zu unterlassen oder zu verändern. Dies kann schrittweise geschehen – etwa indem die Häufigkeit oder Dauer des Spiegelkontrollierens reduziert oder das Auftragen von Make-up zeitlich begrenzt wird. Auch Vergleiche mit anderen Menschen werden bewusst unterbunden, indem zum Beispiel der Konsum von Modezeitschriften oder sozialen Medien eingeschränkt wird. Ziel dieser Übungen ist es, die Kontrolle über das eigene Verhalten zurückzugewinnen und zu erleben, dass die Angst auch ohne Sicherheitsverhalten aushaltbar ist. Dadurch verringert sich die Fixierung auf vermeintliche Makel, und das Selbstvertrauen im Umgang mit dem eigenen Körper steigt.

Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsretraining

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Therapie ist das Aufmerksamkeits- und

Wahrnehmungsretraining. Menschen mit KDS nehmen ihr Äusseres häufig

verzerrt wahr. Sie konzentrieren sich stark auf kleinste Details, die sie als

fehlerhaft empfinden, und übersehen das Gesamtbild. Ziel dieses Trainings

ist es, die Aufmerksamkeit von den Makeln weg und hin zu einer

ganzheitlicheren, neutraleren Wahrnehmung des eigenen Körpers zu lenken.

Die Übungen können vor einem Spiegel, mithilfe von Fotos oder auch durch

Videoaufnahmen erfolgen. Dabei lernen die Patienten, sich selbst mit einem

offeneren Blick zu betrachten und die Bewertung zu verändern. Sie sollen

nicht nur einzelne Merkmale prüfen, sondern das gesamte Erscheinungsbild

wahrnehmen, etwa die Körperhaltung, Mimik oder Bewegungen. Besonders hilfreich ist dieses Training für Menschen, die entweder zu viel Zeit vor dem Spiegel verbringen oder den Spiegel komplett meiden. Beide Verhaltensweisen werden schrittweise verändert, bis ein gesunder, realistischer Umgang erreicht ist. Ein weiterer Bestandteil des Trainings ist der Umgang mit negativem Selbstgespräch. Viele Betroffene kritisieren sich stark („Ich sehe schrecklich aus“), was die Selbstablehnung weiter verstärkt. In der Therapie wird geübt, diese Gedanken zu erkennen und durch freundlichere oder neutrale Aussagen zu ersetzen. Ziel ist nicht, sich schön zu finden, sondern sich selbst gegenüber fairer und weniger abwertend zu sein. Das Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsretraining hilft Betroffenen, eine ausgeglichenere Sicht auf ihren Körper zu entwickeln. Sie lernen, sich selbst realistischer zu sehen, ihre Aufmerksamkeit flexibler zu steuern und dadurch die emotionale Belastung durch das eigene Erscheinungsbild deutlich zu reduzieren.

Hilfe bei Institutionen

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei nicht um eine Anleitung zur Selbsttherapie, sondern um eine Übersicht professioneller Hilfsangebote, an die man sich bei Bedarf wenden kann. Die hier aufgeführten Links führen direkt zu offiziellen Beratungsstellen, Kliniken und Organisationen, die auf psychische Gesundheit spezialisiert sind und Unterstützung bei der Körperdysmorphen Störung bieten. Wer das Gefühl hat, unter anhaltender Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper zu leiden oder sich in den beschriebenen Symptomen wiederzuerkennen, sollte nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Professionelle Fachpersonen können die Situation einschätzen, individuell beraten und passende Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen. Auch Angehörige oder Freunde, die sich Sorgen um jemanden machen, können sich an diese Stellen wenden, um Rat und Unterstützung zu erhalten.

Ein Gespräch kann mehr verändern, als du denkst!